美高梅MGM娱乐平台|农家福女温暖全本免费阅读|150万亿大资管扫描:险资、公募

APP截图

应用介绍

150万亿元是各个资管子行业的加总★★,其中包含资管子行业中的交叉金融部分★★,可能高于实际资管规模★★。但在银行存款利率走低★★、禁止银行“手工补息”★★、规范同业存款的背景下★★,2024年确实是“金融脱媒”迹象较为明显的一年★★,包括银行理财★★、信托★★、公募基金★★、保险这四个资管子行业均呈现规模两位数增长★★。

翻开资管行业的历史卷轴★★:2004年银行理财“横空出世”★★,这是中国资管业划时代的变化★★;2011年开始银信合作兴起★★,信托业迈入大发展时期★★;2012年证监会发布《证券公司客户资产管理业务管理办法》★★,券商资管★★、基金子公司规模激增★★;2013年天弘基金联手支付宝推出余额宝★★,互联网公司倒逼传统金融机构布局线年的“股灾”暴露了场外配资★★、结构化资管计划加剧市场波动等乱象★★,“伞形信托”被叫停★★;2018年多部门联合发布“资管新规”——《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》★★,行业清理影子银行★★、正本清源★★,打破刚兑★★、禁止资金池★★、限制期限错配★★,大资管回归同一起跑线年起至今理财子公司陆续呱呱落地★★,清洁起步★★,构成资管行业合规发展新势力★★;到2024年末★★,银行理财净值化率98%★★,非标资产基本出清★★,大资管行业从野蛮生长逐步走向规范★★、透明★★、合规★★。

但资管新规之前银行理财“资金池”“资产池”的做法仍有一定的惯性★★,作为与行业共同成长的观察者系统工具★★,★★,21世纪资管研究院也发现★★,银行理财自2022年两轮股债大跌导致规模萎缩以来★★,屡次通过多种渠道来扭曲资管新规的初衷甚至“伪造净值曲线”★★,也就是所谓的“魔法”★★:例如通过保险资管获得高息存款★★、通过信托收盘价打造私募债稳定净值★★、通过不断新发小产品做高收益“打榜”募集资金★★、通过选择性披露产品过往业绩误导投资者★★、自建估值模型套用在不能使用摊余成本法的资产上以平滑净值……监管在发现此类迹象后均要求行业进行整改★★,但根源尚未去除——资管机构“规模情结”根深蒂固★★,已成思维定势★★,一时间难以切换成以客户为中心的产品策略和机构管理模式美高梅游戏手机版官网版下载★★,★★。

呼吁“反内卷”★★,呼唤“高质量发展”★★,应当是2025年银行理财乃至大资管行业的主基调★★。在高质量发展方面★★,证监会走在前面★★。2024年起★★,证监会已经发布多份监管文件以加强资本市场监管★★、推动高质量发展★★,并促进市场稳定★★,比如去年推动“国九条”落地★★、规范证券交易佣金收取行为★★,2025年5月推出《推动公募基金高质量发展行动方案》★★,督促基金行业机构牢固树立以投资者最佳利益为核心的经营理念★★,并贯穿于公司治理★★、产品发行★★、投资运作★★、考核机制等基金运营管理全链条★★、各环节★★。金监总局于2025年3月发布《商业银行代理销售业务管理办法》★★,要求代销机构严格落实KYC(了解你的客户)★★,防范代销业务风险★★;总局也于同年5月起草《银行保险机构资产管理产品信息披露管理办法》★★,旨在统一信托★★、理财★★、保险资管产品的信披标准★★,提升透明度农家福女温暖全本免费阅读★★,保护投资者权益★★。

再看资管业目前的市场主体★★。截至2025年6月末★★,开展银行理财业务的银行有194家★★,理财子公司32家★★,保险资管公司36家★★,信托公司65家★★,开展券商资管业务的公司147家★★,公募基金公司149家★★,社会私募19756家★★。

本文选择规模与份额★★、资产配置★★、报酬及收益率三大维度★★,将各类资管机构的数据进行综合对比★★,试图勾勒出近十年大资管生态变迁图谱★★。

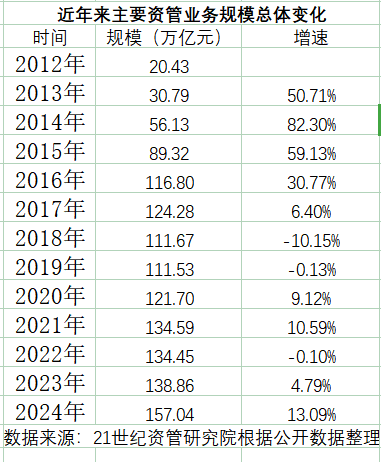

截至2024年末★★,中国资管行业总体规模达157.04万亿元(部分资管产品系嵌套产品★★,含重复计算)★★。这一数据较上一年增长了13.09%★★,创资管新规发布之后最高增幅★★,而2022年末★★、2023年末的增幅分别是-0.10%★★、4.79%★★。这说明2024年“存款搬家”效应明显★★,在存款降息★★、禁止银行“手工补息”★★、规范同业存款的背景下★★,叠加去年9月末的股市行情★★,居民和机构存款涌向理财★★、保险★★、公募基金★★。

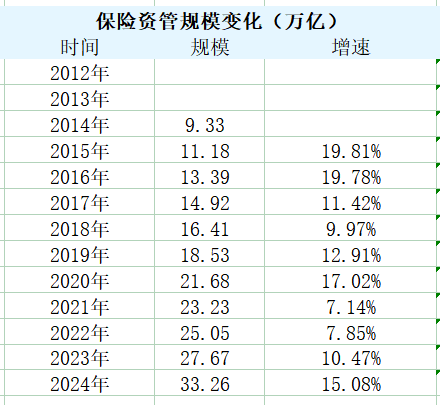

从增幅来看★★,信托规模增幅最高★★,达23.58%★★,其规模也逐步逼近银行理财★★,与后者的规模仅相差0.39万亿元★★。增幅第二★★、第三的分别是公募基金和保险★★,分别为20.39%和15.08%★★。此外★★,银行理财也实现了11.75%的规模增长★★。

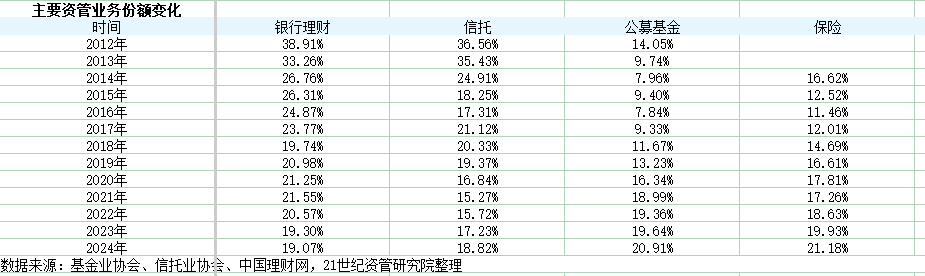

截至2024年末★★,各项资管规模如下★★:保险规模33.26万亿元★★,在大资管中占比21.18%★★;公募基金规模32.83万亿元★★,占比20.91%★★;银行理财规模29.95万亿元★★,占比19.07%★★;信托规模29.56万亿元★★,占比18.82%★★;私募基金规模19.91万亿元★★,占比12.68%★★;证券公司资管5.47万亿元★★,占比3.48%★★;公募基金专户规模4.66万亿元★★,占比2.97%★★;基金子公司专户1.09万亿元★★,占比0.69%★★;期货资管0.31万亿元★★,占比0.20%★★。

总体来说★★,银保资管机构(包括银行理财★★、信托★★、保险)整体资管规模为92.77万亿元★★,占比59.07%★★;证券业资管(包括公募基金★★、私募基金★★、券商资管★★、期货资管★★、基金公司专户★★、基金子公司专户)整体资管规模为64.27万亿元★★,占比40.93%★★。

从纵向变化上看★★,这十年间(从2014年到2024年)资管规模总体呈现增长★★,以2016年为分界线美高梅MGM娱乐平台★★,由于基数已经较高★★,叠加资管新规及各个子行业监管规定逐步落地★★,2017年开始增幅减缓美高梅(MGM)官方网站★★,甚至在2018★★、2019★★、2022这三年出现了负增长★★。其中★★,2018-2019年出现负增长是因为资管新规落地★★,对行业形成规范性约束的效应★★,而2022年的下降是因为两轮股市★★、债市的波动导致权益资产和固收资产估值缩水★★,资管产品整体风险提升而收益率下滑★★,“性价比”低过银行存款★★,因此资金涌向银行定期存款★★,高成本的定期存款在银行负债占比提升美高梅MGM娱乐平台★★,客观上导致了银行整体负债成本爬升★★,在LPR屡次下调的情形下★★,2023年到2025年上半年国有大行领头★★,连续6次下调存款利率★★。在存款利率下调后★★,由于2023年债券牛市开启★★,一直到2024年末★★,十年期国债收益率一路下行★★,再加上保险“炒停售”效应明显★★,2024年9月起权益市场回温美高梅MGM娱乐平台★★,因此居民资产回流至银行理财★★、保险★★、公募基金等资管行业★★。

从各子行业发展进程看来★★,2023年保险资管★★、公募基金规模都超越了银行理财★★,成为资管行业的“大哥”“二哥”★★,银行理财屈居第三★★,2024年末依旧维持这样的格局★★,座次未变★★。

而较为依赖通道业务的资管子行业★★,包括券商资管★★、公募基金专户★★、基金子公司专户在监管控制嵌套和通道业务的态势下★★,近年来基本处于规模不断萎缩的趋势★★。信托规模变化较为特殊★★,曾经作为通道业务较多的资管类型★★,在2018-2020年这三年规模不断下滑★★,但2021年开始规模又开始攀升★★,且增幅逐年扩大★★。这意味着信托行业在持续出清后★★,特别是在实施信托业“三分类”业务转型后重回积极扩张趋势★★,这当中也有信托在银信合作的价值和作用不断被再发现的缘故★★。

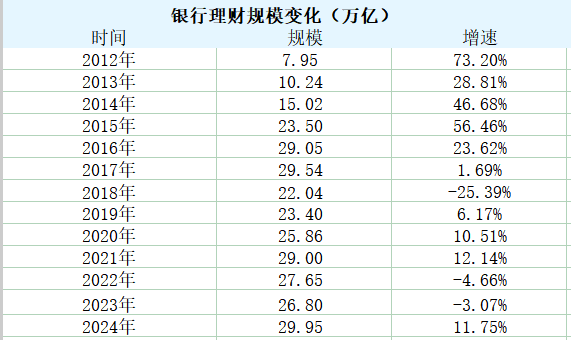

事实上★★,除2018★★、2022★★、2023这三年外★★,银行理财在此前十余年的发展中★★,一直保持着规模增长★★,2024年末规模再度逼近30万亿元★★,增长11.75%★★,此增幅也是2018年以来第二高★★。2018年后因资管新规将银行理财规模统计口径由含保本理财的全口径变更为非保本理财存续规模★★,因此出现了规模骤然缩减★★,至2021年末数据已达到与2017年全口径统计时接近的规模★★。

经历了此前的野蛮增长后★★,在“资管新规元年”的2018年★★,银行理财在管理机构和产品方面同时出现变化★★,银行理财子公司的成立和银行理财产品的净值化转型同步进行★★,推进推动行业的深化变革和转型★★。

2022年对银行理财来说是不平凡的一年★★。受股债行情影响★★,银行理财经历至少两轮明显波动★★,出现大面积“破净”★★,市场规模萎缩至27.65万亿元★★,较年初下降4.66%★★。2023年是银行理财“恢复元气”的一年★★,在债券市场逐步恢复平静并走牛的时间段★★,年末规模仍出现小幅下滑★★。而2024年在债牛行情下农家福女温暖全本免费阅读★★,居民和机构对理财的信心有所恢复★★,规模在低基数的情况下大涨★★。而根据中国理财网最新数据★★, 截至2025年6月末★★,银行理财规模已经达到30.67 万亿元★★,突破30万亿元大关★★。

拉长时间段看★★,2012年银行理财占整体大资管的比重是38.91%★★,12年后下降至19.07%★★。主要是因为公募基金★★、私募基金和保险资管起到了“金融脱媒”的过程中一个分流的作用★★,居民和机构部分风险偏好提升★★,选择公募基金★★,部分寻找到另外的存款替代品★★,比如保险产品★★。

根据中国理财网数据★★,截至2025年6月末★★,银行理财市场存续规模30.67万亿元★★,较年初增长2.38%★★,同比增幅7.53%★★。

21世纪资管研究院分析认为★★,2024年以来理财规模增长较快的主要原因包括两方面★★:一是2024年4月禁止手工补息导致存款搬家★★、流向理财★★;二是债市走高之下固收类理财产品业绩表现较好★★,吸引资金进入★★;三是理财通过不断新发高收益小产品吸引新资金买入★★;四是虽然去年9月开始资本市场回温★★,部分客户风险偏好有所抬升★★,但主流的存款替代产品仍旧以银行理财为首选★★。

在主要资管业务参与主体中★★,信托在2018至2020年这三年中规模缩减最为明显★★,2020年较巅峰时期下降了5.76万亿元★★。但从更长的时间维度看★★,早在2013年信托规模增速就已放缓★★。究其原因★★,信托公司的业务高度依赖其作为银行理财的通道★★,后由于券商资管★★、基金子公司等其他通道的崛起而大受影响★★,并且从2010年下半年开始★★,原银监会就出台了一系列规范银信理财合作业务的监管文件★★,使银信理财合作业务的“野蛮式”增长势头得到了有效遏制★★。

总体而言★★,2008-2017年对信托行业而言都属于高速发展期★★,之后随着“资管新规”和“两压一降”监管政策的出台★★,自2018年起进入负增长的下行发展周期★★。在2017年的资管新规出台前夕★★,整个资管行业发展明显放缓的情况下★★,信托保持了近30%的增长★★,增速位于所有类型资管机构之首★★。

此后★★,随着“资管新规”和“两压一降”监管政策的出台★★,信托规模自2018年起进入负增长的下行发展周期★★,低谷在2020年末★★,下降到20.49万亿元★★,但随后连年上涨★★,到2024年末已连续4年规模企稳回升★★。虽然规模上已经排在资管子行业第四位★★,但与第三位的银行理财规模差距逐年缩小★★,并且创信托业资管规模历年新高★★。

在“三分类”格局下美高梅官网★★,信托业正从传统的非标融资业务向更加多元化和专业化的资产服务信托以及资产管理信托并重的业务模式转型MGM官网下载★★。信托业具有规模经济和网络经济特点★★,信托资产规模增长为提高资产配置效率和更好地服务客户群体提供了规模经济效应★★,金融资源配置效率和收益率提升成为信托资产规模持续增长的客观基础★★。在近年来的严监管下★★,信托公司普遍注重主动管理能力培养★★,投向证券市场(含股票★★、基金★★、债券)的资金规模快速上升★★,已成为权重比例较高的信托资金投向★★。此外★★,财产权信托尤其是资产证券化等事务管理类信托业务较快发展★★,融资类信托占比显著下降★★,行业转型初见成效★★。

不过21世纪资管研究院认为★★,信托业近年来还有很多改进空间★★:一是存量投向非标债权★★、股权业务的产品退出问题尚未完全妥善解决★★,投资者到期赎回不顺畅★★,负面事件导致投资者对行业的信心有所动摇★★;二是依赖银信业务带动规模增长★★,对信托来说虽然能快速做大规模但是回报较低★★,且有一定的合规风险★★;三是新业务尚未形成支柱★★,尽管部分公司布局绿色信托★★、家族信托等★★,但短期内难以弥补传统非标业务下滑的营收缺口★★。

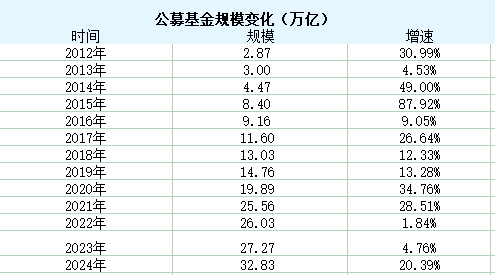

自1998年3月份中国第一批公募基金落地生根以来★★,2025年中国公募基金发展进入第27个年头★★。最早诞生的公募基金为封闭式基金★★,随着我国第一支开放式证券投资基金公募基金于2001年诞生美高梅MGM娱乐平台★★,开放式基金随后迎来超常规式大发展★★,公募基金也因此进入快速发展的阶段★★。

二十余年间★★,市场规模从2000年末的846亿元增长至2024年末的32.83万亿元★★,规模增长了近400倍★★。公募基金发展一方面与资本市场表现密切相关★★,另一方面2018年后资管行业的净值化转型也为本身即高度净值化的公募基金带来发展利好★★。

2020年经历一轮回暖发展后★★,至2021年末★★,公募基金规模已超过信托★★,成为资管子行业中排名第二的子行业★★。而2023年公募基金又超越银行理财★★,但由于保险资管也在快速崛起★★,仍位于所有资管子行业规模第二位★★。到2024年★★,公募基金规模突破30万亿元★★,但仍位居所有资管子业务的“榜眼”★★。

2024年公募基金越过30万亿门槛的原因★★,21世纪资管研究院认为有三★★:一是2024年9月24日★★,当天中国金融监管部门发布了多项重磅增量政策★★,被称为“924新政”★★,比如明确中央汇金“类平准基金”定位★★,通过大规模增持ETF(如沪深300★★、中证500等)稳定市场★★,这成为资本市场的一个重要转折点★★,A股市场经历了显著变化★★,上证指数从低点一度大幅反弹至3674点高位★★;二是被动投资爆发式增长★★,新“国九条”建立ETF快速审批通道★★,社保基金将ETF纳入投资范围★★,2024年境内交易所挂牌ETF总规模超过3.7万亿元★★,较2023年末增长 81%★★;三是低利率环境下★★,债基★★、货基虽收益率下滑★★,但由于其申赎方便仍旧成为客户的优质流动性管理工具★★,此外“固收”产品也满足了客户平衡风险收益的需求★★。

从保险资管的历年增速来看★★,增长一贯较为平稳★★,从未出现过数量级的暴增★★,自2014年至今均维持在7%-20%的年增速★★,但在其他资管子行业出现波动之时★★,保险仍在巩固和加强自身的优势★★,2024年末保险资金运用余额达到超30万亿元的历史最好水平★★,折射出保险资管在应对全球经济波动中的韧性和适应能力★★,也说明了在面对不确定性时居民财富的避险需求暴增★★。自2016年以来农家福女温暖全本免费阅读★★,保险资管在整体资管行业中的份额也在稳步提升★★,从2016年的11.46%逐步上升至2024年末的21.18%★★,位居资管子行业中的第一位★★,且强劲增长趋势仍在延续★★。

2024年保险业的核心特征是★★:人身险结构优化★★、财产险动能切换★★、科技重塑服务生态★★。行业在资产规模创新高的同时★★,通过产品转型(由人身险主导逐步过渡到分红险主导)★★、渠道提质(代理人“清虚”和产能提升)及科技赋能(线%)夯实了内生增长基础★★。

在保险资管领域★★,营收上已经出现了“马太效应”★★。国寿资产★★、泰康资产2024年营收继续领跑行业★★,分别实现67.03亿元★★、62.82亿元★★,分别同比增长27.5%★★、23%★★,国寿投资排在第三★★,揽入42.33亿元★★,同比增长28%★★。平安资产以40.45亿元★★、太保资产22.47亿元分列第四★★、第五★★,

其余23家保险资管公司2024年营收均不足10亿元★★,其中★★,建信保险资产★★、中再资产等5家公司营收介于5-10亿元★★,另有10家保险资管公司营收不足3亿元★★,明显分化★★。

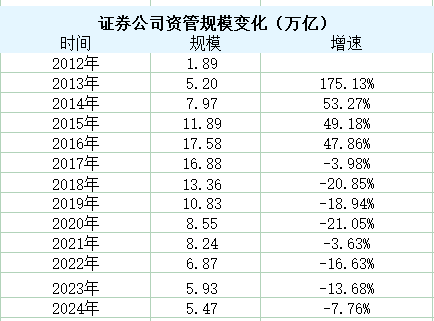

在统一监管下★★,券商资管★★、公募基金专户★★、基金子公司专户等原先主要作为银行理财通道成长起来的业务★★,其规模曾经在数年间翻倍成长★★,但2018-2024年大多处于急剧萎缩状态★★。

券商资管从2012年到2016年5年间从不到2万亿增长到超过17万亿★★;公募基金专户2013年到2016年4年间规模从0.47万亿增长到6.38万亿★★,最高年增幅超过240%★★;基金子公司从2012年的0.25万亿到2016年突破10万亿★★。这些都是资管新规后最容易受到影响的主体★★。

2018年-2023年★★,券商资管每年规模跌幅两成左右★★,2024年再跌7.76%到5.47万亿元★★;公募基金专户2018年下滑超过6%★★,2019年加速跌了28.14%★★,2020年至2022年止跌回稳★★,2023★★、2024年继续下降4.23%★★、6.43%★★;基金子公司专户2017年就已经下滑了超过30%★★,连续8年急剧萎缩下★★,至2024年末总量已降至1.09万亿元★★,为巅峰时期的十分之一左右★★。

此前的券商资管定向资管计划多数为通道非标业务★★。从存量产品数量来看★★,经历过2014年到2016年的井喷★★,在2016年监管一系列降杠杆★★、去通道政策下★★,到2024年末已经萎缩至2.57万亿元★★,为巅峰时期五分之一不到的水平★★。定向资管计划发行额度占所有券商资管产品(包括集合计划★★、定向资管计划★★、专项资管计划★★、直投子公司的直投基金)的比重由2014年的超过9成降至42.13%★★。近年来券商资管计划也频繁踩雷★★,暗藏风险隐患★★,目前是一个防范化解风险的阶段★★。

股市的波动性增加★★、债券市场的利率上升以及货币政策的不确定性都让投资者感到不安★★。此外,地缘政治风险★★、金融监管政策的变化等都会对风险偏好产生影响★★。近年来★★,资管从业者普遍感觉到企业★★、居民投资理财更为保守★★、风险偏好更低的趋势★★,这也极大地影响了各个资管子行业的资产配置★★。不过去年的“924”行情也为权益市场注入了信心★★,部分客户的风险偏好有所抬升★★。

根据银行业理财登记托管中心数据★★,截至 2025年6月末★★,持有理财产品的投资者数量达1.36 亿个美高梅MGM娱乐平台★★,其中超过98%都是个人投资者★★。个人投资者数量最多的仍是风险偏好为二级(稳健型)的投资者★★,占比33.56%★★。风险偏好为一级(保守型)和五级(进取型)的个人投资者数量占比较去年同期有所增加★★,分别增加1.03和1.25个百分点★★。这说明★★,大部分理财投资者依旧将理财产品视为“存款替代”★★,权益类★★、衍生品类等创新产品难以在银行渠道进行快速拓展★★。因而推出理财的机构只能不断加大低波稳健产品的供给★★,对权益市场投研能力的成长一定程度上被限制★★。不过相较于往年★★,五级(进取型)个人投资者比重略有增加★★,说明在权益市场回暖的情况下部分投资者风险偏好提升★★。

债券依旧是银行理财的第一资产来源★★,2024年债券配置占比为43.5%★★,但相较往年已经有所下滑★★,2023年末是45.30%★★,近10年最高点出现在2020年★★,为64.26%★★。由于2024年4月★★,央行通过市场利率定价自律机制发布了《关于禁止通过手工补息高息揽储维护存款市场竞争秩序的倡议》★★,银行整改“手工补息”★★,叠加年底监管整顿同业高息存款★★,理财资产投向中“现金及银行存款”一项占比较往年下滑较大★★,从2023年的26.70%滑落到2024年的23.90%★★。不过正是由于同业存款限价★★,理财资金转而抢配同业存单★★,2024年末同业存单配置占比达到14.40%★★,远高于上一年同期的11.30%★★,配置占比为近5年最高值★★。非标债权占比进一步下滑至5.40%★★,而2018年末资管新规实施初期此项为17.23%★★,连年下滑★★,影子银行风险逐步化解★★。投向公募基金的资金占比较上一年提高了0.8个百分点★★,但投向权益资产占比较上一年下滑0.3个百分点★★,为近年最低水平★★。值得注意的是★★,由于美国等市场维持较高利率水平★★,美元理财等产品颇受市场欢迎★★,代客境外理财投资QDII占比连续三年抬升★★,2024年末达到0.90%★★。

资管新规实施以来农家福女温暖全本免费阅读★★,信托公司根据“业务三分类”的通知要求★★,大力发展标品信托★★,培育金融市场投资能力★★,投向证券市场★★、金融机构的规模和占比持续提升★★。同时★★,多数信托公司致力于培育专业化的资产管理能力★★,大力开拓资产管理信托业务★★。

一是投向证券市场的资金信托占比大幅提升★★,2024年资金信托投向证券市场(含股票★★、基金★★、债券)规模合计为10.27万亿元★★,比2023年末6.60万亿元增长55.61%★★,新增3.67万亿元★★。去年“924”期间★★,监管将“提振资本市场”列为第一增量政策★★,鼓励各类“耐心资本”进入资本市场★★,为资本市场发展注入了信心★★。截至2024年末★★,资金信托投向证券市场占比为46.17%★★,成为资金信托投向最大占比领域★★,其中投向股票和基金的资金数额为1.12万亿元★★,占资金信托的5.04%★★,信托业正在为实现“打通中长期资金入市的卡点堵点”政策目标采取积极有力有效行动★★。

二是投向金融机构的资金信托占比基本保持稳定★★。2024年末★★,投向金融机构的资金信托规模为3.26万亿元★★,比2023年末的2.37万亿元增长37.55%★★,新增0.89万亿元★★;其占比从2023年末13.64%上升到14.65%★★,增加1个百分点★★。此外★★,2022—2024年间★★,金融机构资金信托占比稳定在13.39%~14.83%之间★★。

三是投向工商企业★★、基础产业和房地产业的资金信托占比均呈下降趋势★★。其一★★,2024年末投向工商企业资金信托规模为3.97万亿元美高梅MGM娱乐平台★★,比2023年末的3.79万亿元增长4.75%★★;占资金信托比率从2023年末的21.80%下降为17.83%★★,净减幅为3.97个百分点★★。其二★★,2024年末投向基础产业资金信托规模为1.60万亿元★★,仅比2023年末1.52万亿元增加0.08万亿元★★;占比从2023年末的8.73%下降至7.20%★★,减幅为1.53个百分点★★。其三★★,2024年末投向房地产业资金信托规模为8402亿元★★,比2023年末的9739亿元减少1337亿元★★;占比从2023年末5.60%下降为3.78%★★,这也与房地产销售遇冷的下行周期相吻合★★。不过2024年12月中央经济工作会议指出★★:持续用力推动房地产市场止跌回稳★★,加力实施城中村和危旧房改造★★,充分释放刚性和改善性住房潜力★★。因此★★,政策重大变化下★★,2025年房地产业投资机会将逐渐显露★★,并为投资基础产业和工商企业创造新的机遇★★。

从证券投资信托的合作方式来看★★,私募基金(特别是私募债券基金)和银信合作是信托公司开展外部合作最重要的两类渠道★★。银信合作一般有多种模式★★,近期比较火热的一是通过设立信托计划成为银行理财产品的资金“蓄水池”★★,从而起到平抑产品净值波动作用★★,不过这种模式已经受到监管约束★★,2024年以来监管要求理财公司★★、信托公司自查“平滑信托”使用情况并严控增量★★;二是私募产品一般不能由商业银行直销★★,往往嵌套一层信托计划(或券商资管计划)包装成阳光私募★★,由商业银行代销★★,而2024年年中★★,监管开始要求商业银行不得代销不得代理销售私募投资基金或通过借道其他持牌金融产品的方式变相代理销售私募投资基金★★,这种模式可能会受到影响★★。

券商资管业务积极向主动管理转型★★,券商集合理财近年来大幅提高了投资债券的比例★★,由2019年的56.6%上升至2022年末的84.28%★★,2023年微降至83.81%★★,2024年继续下降到81.08%★★,但仍处于历年高位★★。现金类资产投资比例从2019年末的11.57%降至2024年末的2.09%★★。

投资股票的比例近十年来经历了先上升后下降再上升的“波浪型”变化过程★★,2020年前投资股票比例呈上升趋势★★,2021年有所下降★★,2022年股票投资比例再次提高至6.83%★★,但随着2023年开始的权益市场疲软★★,投资股票占比下降至2024年末的2.13%★★。不过2024年下半年以来权益市场持续回暖★★,券商集合理财预计会在2025年增加股票配置★★。此外★★,券商集合理财倾向于用FOF方式配置资产★★,比如基金配置从2023年末的7.56%回升至2024年 末的9.01%★★。

由于银行理财行业没有完整的资管业务收入统计★★,只能从部分上市银行公布的年报中理财子公司净利润数据中窥斑见豹★★。

净利润方面★★,不同于2023年的普遍下滑★★,多数理财子公司在2024年实现了正增长★★,目前净利润高的依旧是招银理财和兴银理财★★,净利润分别为27.39亿元和26.94亿元★★。不过★★,招银理财的净利润同比下滑了14.14%★★,另外两家净利润缩水的是民生理财和青银理财★★,分别下滑11.46%和0.67%美高梅MGM娱乐平台★★。净利润增幅最大的是浦银理财★★,同比增长158.57%至11.61亿元★★。此外★★,渝农商理财的净利润增幅也有44.12%★★,达到了2.45亿元★★。农银理财★★、中银理财★★、中邮理财净利润增幅也较大★★,分别为22.48%★★、20.58%★★、22.47%★★。

信托方面★★,由于资产管理规模扩大逾23%★★,信托收入也有所增长★★,2024年增至940.36亿元★★,较上一年增幅为8.89%★★,不过其收入水平较2021年之前仍有差距★★,并且收入增幅远低于规模增幅★★。信托业2024年净利润为230.87亿元★★,比2023年大幅下跌45.52%★★,减少192.87亿元★★,几近腰斩★★。而此前2023年净利润还有小幅增长★★。目前★★,基于资产服务信托低收费特点★★,信托业整体利润收入必然会受影响★★,信托公司要凝聚共识★★,根据资源禀赋错位发展★★,突出特色★★,积极推动提高信托业务收益率★★,解决利润增长不及预期的紧迫性问题★★。

公募基金管理费方面★★,2024年收入较2023年下滑了超8%★★。这一方面是因为主动管理权益类基金缩水★★,另一方面更应归结为费改★★。基金降费过程中★★,有两股力量发挥作用★★:其一★★,自上而下引导行业机构降低主动管理型产品的相关费用★★;其二★★,在市场化机制作用下★★,机构迎合普遍降费趋势★★,利用降费等手段营销同质化的指数基金与ETF等★★。整体上★★,公募基金的综合费率出现较大程度下降★★,比如偏股型产品的管理费从平均1.5%左右降低至1.2%左右★★,为投资者节约了成本★★。同时★★,在基金产品的结构上★★,被动权益类基金出现较大发展★★,公募基金的工具属性进一步提升★★。

此前由于券商资管的资管规模严重缩水★★,其2023年收入也相应下跌至224.79亿元★★,2024年这项收入变化不大★★,为239.47亿元★★。

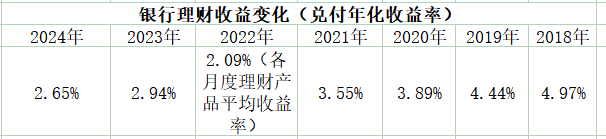

2020年疫情以来★★,中国央行不断降息★★,在净息差缩减的情况下★★,各家大行多轮降低定期存款收益率★★,十年期国债收益率也不断下行★★。低利率环境下农家福女温暖全本免费阅读★★,理财★★、保险产品的低利率趋势仍旧持续★★,金融机构需要进一步做好投资者预期管理★★。

从银行理财的历年收益来看★★,由于2022年遭遇两轮破净★★,2023年的成绩单明显好于前一年★★,兑付年化收益率达到了2.94%★★,但由于持续的降息和“优质资产荒”★★,2024年兑付年化收益率从降至2.65%★★,如果银行理财仍不加强含权投资★★,预计2025年这一数据还将进一步降低★★,减弱“存款搬家”中银行理财对客户的吸引力★★。

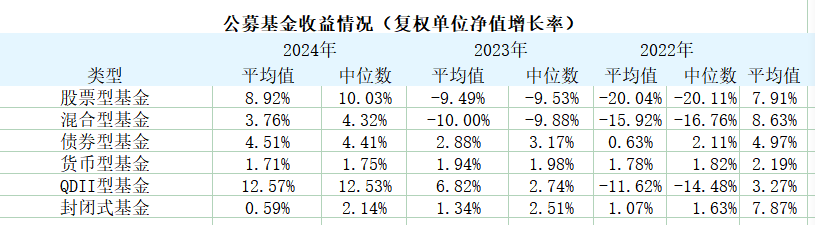

公募基金在2024年表现喜人★★。这不仅表现在债基在这一年的净值增长率平均数和中位数都超过4%★★,远超银行理财★★,还表现在资本市场得到提振的情形下美高梅MGM娱乐平台★★,股票型基金★★、混合型基金一改往年颓势★★,不但收益率回正而且赚钱效应突出★★,股票型基金全年净值增长率中位数站上10%★★,“基金赚钱而基民不赚钱”的魔咒在这一年被打破★★。此外★★,QDII产品2024年平均收益率高达12.57%★★,中位数也有12.53%★★,在所有基金产品中处于最高水位★★,居民和机构进行海外资产布局的盼望热切★★。

信托业2024年产品收益情况未有官方机构披露★★。根据YY评级以及wind数据统计★★,信托规模大于1万亿的机构信托资产平均收益率在1.97%-4.35%之间★★,信托规模在5000亿-1万亿的机构平均资产收益率略高★★,在2.98%-7.80%之间★★,信托规模小于5000亿的机构平均资产收益率在3.06%-4.43%之间★★。

当前信托兑付风险高发期已过★★,此前主要投向为房地产★★、城投债★★、未上市公司股权等产品风险较高★★,引发数次舆情★★,现在已经处于风险化解阶段★★,信托机构也在减少此类风险资产配置★★。